○立科町建設工事入札制度合理化対策要綱

平成13年3月30日

告示第8号

立科町建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年立科町告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1 建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務の入札に際しては、事業の公共性並びに、特殊性に鑑み、業者の信用、技術、施行能力等を重視し、公正事由な競争を図る必要があるので、建設工事の入札等に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うものとする。

(競争入札参加資格基準等)

第2 建設工事の競争入札に参加を希望する建設業者については、経営規模その他経営に関する客観的事項の審査の結果に基づき、工事の種類に応じて必要な等級に区分し、主観的要素を勘案してこれを発注の標準とする工事金額と対応させて入札参加者を決定し、又は指名する。

2 建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタント等の業務」という。)の競争入札に参加を希望する業者については、立科町の発注する建設工事及び建設コンサルタント等の業務の競争入札に参加する者に必要な資格(平成13年立科町告示第7号。以下「告示」という。)第3各号の状況を審査して建設コンサルタント等の業務の適格者を決定し、又は指名する。

(競争入札に参加することができない者)

第3 次のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項第1号から第3号に掲げる者

(2) 施行令第167条の4第2項第1号から第7号に掲げる者で、競争入札に参加することを停止された期間を経過しない者

(3) 法人にあっては都道府県税並びに消費税及び地方消費税、個人にあっては都道府県税並びに消費税及び地方消費税並びに個人の市町村民税を滞納している者

(4) 営業に関し許可又は登録等を必要とする場合において、これを得ていない者

(5) 立科町暴力団排除条例(平成23年立科町条例2号)第2条第2項に規定する暴力団員又は同条第3項に規定する暴力団関係者

(6) 建設工事にあっては立科町建設工事入札参加資格、建設コンサルタント等の業務にあっては立科町建設コンサルタント等の業務入札参加資格を有していない者

(7) 立科町が賦課する町税等の徴収金に滞納がないこと。

(競争入札参加資格審査の実施)

第4 建設工事及び建設コンサルタント等の業務の競争入札に参加する者に必要な資格及び等級格付等については、告示の定めるところによる。

2 競争入札参加資格は、3年に1回、定期の審査(以下「定期審査」という。)を行う。

3 前項に規定するほか、町長が必要と認める場合においても審査を行うことがある。

(競争入札参加資格審査の申請)

(1) 技術者一覧表

(2) 町税の納税証明書(立科町に納税義務のある場合に限る。)

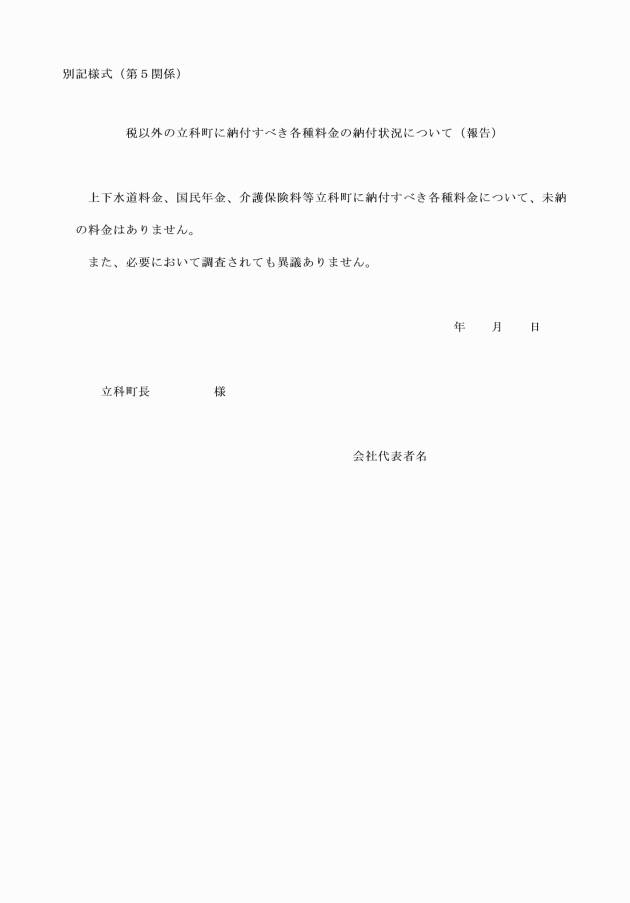

(3) 各種料金納付証明書(立科町に納付義務のある場合に限る。)(別記様式)

2 建設コンサルタント等の業務の競争入札参加資格を得ようとする者は、システムを利用して必要事項を入力するとともに、県要綱第6第2項各号及び次に掲げる書類を提出することにより、町長に資格の申請を行うものとする。

(1) 町税の納税証明書(立科町に納税義務のある場合に限る。)

(2) 各種料金納付証明書(立科町に納付義務のある場合に限る。)(別記様式)

(審査の項目及び基準等)

第6 建設工事の入札資格の審査の項目及び基準は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年建設省告示第1461号)の定めるところによる。

(審査結果の登録、通知等)

第7 町長は、提出された申請書類により審査し、競争入札参加資格を認定したときは、競争入札参加資格者名簿に登録する。

2 前項に定める競争入札参加資格者名簿は、公表しないものとする。

(申請書記載事項の変更届)

第8 第7の規定による名簿に登録された者(以下、「有資格者」という。)は、次に掲げる事項について変更があった場合、速やかにシステムを利用して町長に届け出るものとする。

(1) 商号又は名称

(2) 住所(所在地)

(3) 代表者又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人

(4) 電話番号等連絡先

(5) その他必要な事項

2 町長は、届出事項を確認の上、競争入札参加資格者登録名簿の変更を行う。

(競争入札参加資格の取消し等)

第9 町長は、有資格者が第3各号のいずれか又は法第3条第1項の規定による建設の許可を受けていない者に該当するに至った場合又は明確な虚偽申請が確認された場合は、その者に係る競争入札参加資格を取り消すものとする。

2 前項の規定により競争入札参加資格を取り消された場合は、当該資格者に対してその旨通知する。

(等級別発注標準)

第10 建設工事ごとの各等級別の発注標準は、下表の左欄に掲げた等級の右欄の工事金額の範囲内とする。この場合の工事金額は、予定価格とする。

工事種類等級 | 工事金額 | ||||||

土木一式工事 (下水道除) | 土木一式工事 (下水道) | 建築一式工事 | 電気・電通工事 | 水道工事 | 舗装工事 | 管その他工事 | |

A | 800万円以上 | 全工事 | 500万円以上 | 200万円以上 | 全工事 | 全工事 | 200万円以上 |

B | 500万円以上8,000万円未満 | 8,000万円未満 | 9,000万円未満 | 2,000万円未満 | 1億円未満 | 3,500万円未満 | 3,000万円未満 |

C | 3,000万円未満 | 4,000万円未満 | 4,500万円未満 | 600万円未満 | 8,000万円未満 | 500万円未満 | 700万円未満 |

D | 1,500万円未満 | 2,000万円未満 | |||||

E | 800万円未満 | 900万円未満 | |||||

(専門工事業者の決定又は指名)

第11 土木一式工事又は建築一式工事で、工事の主体が専門工事である場合は、専門工事業者を含めて決定し、又は指名することができる。

(設備工事の分離契約)

第12 電気工事、電気通信工事又は管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。

(指名業者の選定)

第13 業者を指名しようとするときは、建設工事にあっては等級別発注標準及び建設工事入札参加資格者名簿により当該工事金額に対応する等級に属する有資格者の中から、建設コンサルタント等の業務にあっては建設コンサルタント等の業務入札参加資格者名簿により営業の種類に対応する有資格者の中から選定するものとする。

2 町が発注する建設工事の種別に応じ、当該建設工事の種別に対応する建設業の業種については、別に定める。

(業者指名基準)

第14 第11の規定により指名業者を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 審査基準日以降における経営状況

(3) 工事成績の状況

(4) 手持ち工事の状況

(5) 当該工事に対する地理的条件

(6) 当該工事施行についての技術的適性及び技術者の状況

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況及び構造改善の状況

(随意契約における業者の選定)

第15 随意契約による場合の業者選定は、第13の規定を準用し、有資格者の中から選定するものとする。

(指名等の特例)

第16 特殊の技術を要する工事、緊急を要する工事又は特別の事由のあるときは、第13の規定にかかわらず業者を選定することができる。

(秘密の保持)

第17 指名業者の推薦又は選定については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(共同請負又は協業組合)

第18 共同企業体を結成し、又は協業組合を設立して入札に参加しようとする建設業者については、別に定めるものとする。

(建設工事入札参加資格審査委員会)

第19 入札参加希望者について、次の各号に掲げる事項を審査するため、建設工事入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 業者の適格性の判定及び有資格者の決定

(2) 工事種類別の施行能力の判定及び等級格付の決定

(3) 工事成績及び安全成績等の評定

(4) 入札参加資格の取消し

2 委員会は、副町長を委員長とし、町長が指定する職員を委員として組織する。

3 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

6 委員会の会議は、公開しない。

7 委員長、委員及びその他の関係者は、委員会の審議の内容を他に漏らしてはならない。

8 審議すべき事案について、委員長が急施を要し委員会を招集するいとまがないと認めたとき、又は軽易な事案については、持ち回りにより委員の審査を経ることによって委員会の審査に代えることができる。

9 委員会の事務は、総務課財政係が所管するものとする。

(その他)

第20 この要綱に定めるもののほか、競争入札参加資格に関する事務の取り扱いについて必要な事項は、別に定めるものとする。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月21日告示第12号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月14日告示第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年7月26日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成19年1月15日告示第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月29日告示第22号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成23年9月2日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月18日告示第14号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年9月24日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

附則(平成28年3月29日要綱第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

附則(令和6年10月3日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行し、令和7年度、令和8年度及び令和9年度分の申請から適用する。